القاهرة – أميرة المحمدي:

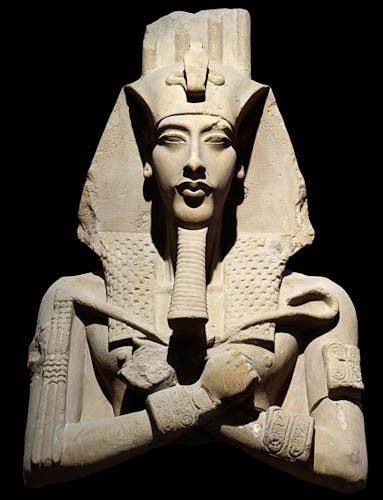

بين جدران المتحف المصري الكبير، وتحت ضوءٍ خافت يلامس وجوه الملوك القديمة، يقف تمثال مهيب يختلف عن كل ما حوله. ملامحه غير مألوفة: وجه طويل، عينان حالمتان، شفتان دقيقتان تشبهان الابتسامة الغامضة. إنه إخناتون، الملك الذي تجرأ على أن يرى الآلهة بعينٍ جديدة، وأن يغيّر وجه مصر القديمة باسم فكرة لم يفهمها عصره بالكامل.قبل أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام، في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كان العالم المصري يعيش على إيقاع ثابت: معابد ضخمة لآمون، وكهنة يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس، وآلهة متعددة لكل شأنٍ من شؤون الحياة. لكن الأمير الشاب أمنحتب الرابع، الذي وُلد في طيبة وتربى في كنف البلاط الملكي، لم يكن كغيره من أبناء الملوك. كان يميل إلى التأمل والعزلة، يبحث في الضوء والسماء عن معنى مختلف للوجود.وحين جلس على العرش بعد وفاة أبيه، لم يكتفِ بالحكم كما وجد البلاد، بل قرر أن يبدأ من جديد. غيّر اسمه إلى إخناتون، أي «المفيد لآتون»، وأعلن أن هناك إلهًا واحدًا فقط، هو آتون – قرص الشمس الذي يمنح الحياة لكل كائنٍ على الأرض. كانت تلك الفكرة ثورية إلى حدٍ لا يُصدَّق في زمنٍ يعبد فيه الناس عشرات الآلهة، لكنها بالنسبة له لم تكن تمردًا على الموروث، بل بحثًا عن النور الحقيقي.في أحد نقوشه الشهيرة، كتب: «أنت وحدك يا آتون، لا إله سواك، تشرق على الكائنات جميعًا، تمدّها بالحياة بنورك، وتُنعِم على الصغير والكبير بلا تمييز».من هنا بدأ التحوّل العظيم: أغلق معابد آمون، ونقل العاصمة من طيبة إلى مدينة جديدة بناها وسط الصحراء وأسماها أخيتاتون (تل العمارنة اليوم)، لتكون مدينة النور الخالص، بلا ظلال للكهنة أو نفوذهم. كانت هذه المدينة حلمًا فنيًا وفكريًا قبل أن تكون بناءً من حجر، شوارعها واسعة، بيوتها مضيئة، ومعابدها مفتوحة للسماء بلا سقف، لتسمح لأشعة الشمس أن تلامس الأرض مباشرة.لم يكن إخناتون مجرد ملكٍ يحكم، بل مفكر يحاول أن يغيّر معنى العلاقة بين الإنسان والسماء. رأى في الضوء رمزًا للرحمة، وفي الكون وحدةً لا تعرف التفرقة. لكن ما فعله كان أكبر من قدرة عصره على الاستيعاب. فالكهنة شعروا بأن سلطانهم ينهار، والناس تردّدوا بين خوفٍ قديم وإيمانٍ جديد لا يعرفون حدوده. وهكذا بدأ الصراع بين الملك والحرس القديم، بين من يريد أن يرى العالم بنورٍ واحد ومن يصرّ على ظلال الآلهة المتعددة.ورغم الجدل الديني، فقد ترك إخناتون أثرًا فنيًا لا يُمحى. فالفن في عهده تحرّر لأول مرة من القيود الرسمية الصارمة. في النقوش التي عُثر عليها في تل العمارنة، يظهر الملك يحتضن أبناءه، ويجلس بجوار زوجته الجميلة نفرتيتي في مشهدٍ عائليّ دافئ لم يكن مألوفًا في الفن الفرعوني. لم يعد الملك رمزًا للرهبة فقط، بل إنسانًا يُحب ويعيش ويبتسم. تلك الواقعية الجديدة كانت ثورة في حد ذاتها، كما كانت ثورته الدينية.

نفرتيتي لم تكن مجرد زوجة، بل شريكة حقيقية في الفكر والحلم. ظهرت معه في النقوش بنفس حجم الملك تقريبًا، تشارك في الطقوس وتستقبل النور من آتون إلى جواره. حتى اليوم يختلف الباحثون: هل كانت هي الحاكمة بعد وفاته؟ أم أن إخناتون نفسه استمر في الحكم متخفيًا تحت اسمٍ آخر؟ لكن المؤكد أن علاقته بها كانت نادرة في الملوك، تقوم على المودة والفكر المشترك لا على السلطة فقط.ومثل كل من حاول أن يسبق زمانه، انتهت حياة إخناتون نهاية غامضة. فبعد نحو سبعة عشر عامًا من حكمه، اختفى اسمه فجأة من النقوش، وأُعيدت عبادة آمون إلى مكانها القديم. حاول خلفاؤه، وعلى رأسهم الملك الشاب توت عنخ آمون، أن يمحوا فكرته ويُغلقوا صفحة «الملك المهرطق» كما وصفه بعض الكهنة. لكن أفكاره لم تمت، بل بقيت كامنة في التاريخ، لتُبعث بعد آلاف السنين حين اكتشف العلماء آثار مدينته المنسية وأدركوا أنهم أمام أول من نادى بالتوحيد في تاريخ البشر.اليوم، يقف تمثال إخناتون في المتحف المصري الكبير شاهدًا على ذلك الحلم. ملامحه الطويلة التي حيّرت علماء الفن تبدو كأنها ليست من هذا العالم، مزيج من الإنسان والإله، من الفيلسوف والحالم. من يتأمل وجهه يرى فيه سكونًا لا يُشبه سكون الموت، بل سكون من عرف الحقيقة.وربما كان إخناتون نفسه يدرك أن فكرته لن تُفهَم في زمنه، لكنه كان يؤمن أن الضوء سيعود يومًا ليضيء كل شيء. في إحدى ترانيمه يقول: «حين تشرق، تمتلئ الدنيا بالحياة، وحين تغيب، ينام الناس كما لو أنهم أموات، لأنك أنت النور الذي يحيي القلوب.»إنه لم يكن مجرد ملكٍ آمن بآتون، بل إنسانًا آمن بالنور، بالخير، وبأن ما يوحّد البشر أقوى مما يفرّقهم. ولعل أجمل ما في قصته أنه لم ينتصر في زمانه، لكنه انتصر في ذاكرة التاريخ.وفي أروقة المتحف الكبير، حين تسقط إضاءة المساء على وجهه، يبدو كأنه لا يزال يهمس للزائرين بصوتٍ لا يُسمع:«ربما كنت غريبًا في عينيكم، لكني كنت فقط أبحث عن الله في النور.»